Intermezzo Frammenti di storie - Gruppo Alpini Roncegno

Menu principale:

Intermezzo Frammenti di storie

INTERMEZZO FRAMMENTI DI STORIE

di Vitaliano Modena

Tra le testimonianze di guerra raccontate nei vari manoscritti colloco questo intermezzo. Contiene piccole parti di storie ricavate dai miei quaderni di appunti.

Vi sono finite durante le molte conversazioni sulla Grande Guerra (profughi, militari, ricostruzione ... ) avute con i protagonisti di allora e i loro discendenti. Sono frammenti, brandelli di esperienze andate perdute nella loro integrità.

Perché li propongo?

Perché ritengo che pur nella loro minuscola dimensione essi lascino intravedere, su uno sfondo indefinito e lontano come un paesaggio che compare a tratti tra i rami frondosi di un albero, un'umanità con i suoi tratti di paura, di speranza e di fiducia, di fedeltà o di non conformità, di aspirazione alla non violenza, di solidarietà, di astuzia spicciola ma utile a sopravvivere.

Li propongo ancora perché anche poche cose che si riferiscono all' esperienza vissuta in guerra richiamano alla mente, magari solo per un attimo, nomi e volti che abbiamo conosciuto e appartengono alla nostra memoria collettiva.

Potrebbero essere stati molti molti di più, questi volti, se a suo tempo si fossero dati a conoscere. E ognuno di loro chissà quanto avrebbe avuto da narrare!

Questi frammenti, che riguardano più che altro militari roncegnesi, li possiamo considerare come rari fotogrammi di un filmino di famiglia ormai deteriorato, apprezzabili anche per il loro essere gli unici rimasti.

"Addio, mia bella addio"

«Prima dell'estate del 1915», ricordava Ida Montibeller Marzatico (Testimonianza raccolta dall'Autore), «a Roncegno si respirava un'atmosfera ambivalente: per un verso c'era lo sgomento per la conflagrazione in atto e apprensione nelle famiglie che avevano i propri cari nelle zone calde del conflitto dalle quali giungevano solo sporadiche notizie. Per altro aspetto il paese conduceva una vita quasi normale: di lavoro da parte di coloro che erano rimasti, di vita sociale, di nascite e di morti naturali.

La mia famiglia teneva aperto il suo esercizio pubblico e gli avventori non mancavano.

Nel bar, non posso dimenticarlo, entravano i coscritti, pieni di baldanza e allegria, e intonavano:

"Addio mia bella addio / che l'armata se ne va, / e se non partissi anch'io / sarebbe una viltà" (È un canto scritto da Carlo Bosi nel marzo del 1848, intonato dal Risorgimento in poi, con numerose varianti, in tutte le guerre; si diffuse particolarmente negli anni del primo conflitto mondiale (da Canti della Grande Guerra).).

Per noi era angosciante sentire quei giovani celebrare la propria partecipazione alla guerra, perché di parenti implicati nel conflitto ne avevamo quattro: due erano sui Carpazi; di uno non avevamo notizie da tempo. Angustiata per loro, la nonna s'era ammalata di cuore.»

I fratelli Boschele

I testi che occupano un paio delle prossime pagine sono il frutto di una conversazione che ho avuto con Tullio Boschele. Pur essendo allora molto giovane, Tullio stava volentieri ad ascoltare suo padre Enrico e gli amici parlare di quand' erano militari.

Con Tullio ho incontrato persone e conosciuto episodi destinati altrimenti a finire nel nulla.

Antonio Boschele, il nonno di Tullio, vide quattro figli partire per la guerra.

Anch'egli ne ebbe la sua parte di tribolazioni, perché dovette lasciare la casa e il paese e finì profugo in un villaggio non lontano da Pilsen, nella Boemia tedesca.

Là morì nel marzo 1918.

I Boschele in guerra:

GIUSEPPE. Nato nel 1865, aveva 50 anni quando nel '15 fu chiamato alle armi; la sua fu, in quell'anno, l'ultima classe reclutata dalla leva in massa.

Fu assegnato alla compagnia comando. In Polonia (nei dintorni di Cracovia) fece il pastore e l'allevatore di bestiame, lavoro utile al vettovagliamento delle truppe.

ALBINO,del 1879, fu richiamato quando cominciò la guerra e partì per la Russia.

ALBINO,del 1879, fu richiamato quando cominciò la guerra e partì per la Russia.

Prigioniero, finì in Siberia a lavorare nei campi e a tagliar legna nei boschi per farne carbone. Non dimenticò per tutta la vita il freddo intensissimo di quei luoghi.

Ebbe dei conterranei per compagni d'avventura, quali Severino Colleoni, Enrico Zottele ("Richeto Rìncher"), un Gasperazzo di Novaledo ... Albino e il Colleoni fecero insieme ritorno a Roncegno nel 1920 seguendo la via dell'Oriente con la transiberiana che li portò a Vladivostok. Non facevano parte del Corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, pur tuttavia usufruirono dell' organizzazione della Missione Militare Italiana che fino all'ultimo, o per l'impegno dei suoi responsabili, si prodigò nel ricercare tutti i prigionieri rimasti in terra russa e nell'accompagnarli in Italia.

S'imbarcarono sulla Texas Maru e salparono. A Singapore il Colleoni corse una brutta avventura. Sotto i fumi di un'eccessiva bevuta di rhum provocò una rissa che poteva essergli fatale: rischiò infatti di essere scaraventato in mare. Evitò il peggio per l'intervento degli amici.

Quando Albino ed Enrico Zottele s'incontravano in paese, i loro discorsi finivano sempre sulla prigionia. Parlavano perfino in russo per non farsi intendere da chi gli stava vicino.

SEVERINO. Era del 1885. A 29 anni fu richiamato fra i Landesschützen. La guerra era cominciata e fu spedito in Galizia. Risultò ufficialmente disperso. Si ritiene che abbia trovato la morte in una battaglia al fiume San.

Di questo era convinto Severino Colleoni, nominato poco sopra, che precisava: durante un fitto cannoneggiamento in prossimità del San, un avvallamento fu improvvisamente invaso dall'acqua del fiume e dal fango; un gran numero di uomini e mezzi vi finirono sommersi. Tra quei soldati, secondo lui, c'era Severino Boschele.

Ma la sorella Antonia non volle credere alla sua morte e continuò ad attenderlo. Stava alla finestra spesso per ore osservando senza stancarsi la strada sotto stante nella segreta speranza di veder comparire il suo Severi.

ENRICO,il padre di Tullio. Era nato nel 1889. Fu inviato in Galizia nel '15 con i Kaiserjäger. Prese parte alle grandi battaglie di quell'anno e ne fu talmente sconvolto che s'ammalò. Fu allora mandato lontano dalle operazioni di guerra. In Moravia fu assegnato alla raccolta e al deposito di prodotti agricoli che dovevano essere conferiti allo Stato secondo le leggi di guerra.

Al termine del conflitto fu assunto quale contabile alla Cassa Rurale di Roncegno.

La rimise in funzione dopo le devastazioni belliche che anch'essa, come tutto il paese, aveva subito.

Enrico Zottele

Si tratta di quel "Richeto Rincher" nominato sopra (Questa prima parte scaturisce da un colloquio che l'Autore. ebbe con il figlio di Enrico, Giuseppe.). Fu nella fortezza di Przemysl.

Diversi roncegnesi, ricordava, erano a difesa di quel luogo fortificato e quando i russi vi ebbero la meglio, se sopravvissuti, finirono prigionieri.

Dalla scarsa corrispondenza conservata dai familiari di Enrico risulta che nell'ottobre 1916 egli si trovava prigioniero nel governatorato di Tambov dov' era stato trasferito. Il 6 aprile 1917, dopo un anno di prigionia, riuscì a far recapitare ai genitori questa cartolina:

«Forse averete scrito più volte ma io neo ricevuto una sola che qui e difficile ricevere cartoline viene ogni cento una.

Vi saluto asieme coi miei fili povereti e coragio che ci rivederemo ancora se idio vuole vi saluto vostro filio Z. E."

Nell'agosto 1918 Enrico si trovava nel campo di raccolta di Hrimkehrer (Janowska).

Tullio Boschele menziona un fatto che Enrico Zottele riviveva con il compaesano Alessio Zottele quando avevano l'occasione di intrattenersi a parlare (anche Alessio aveva combattuto in Galizia ed era finito prigioniero in Russia; di lui parleremo nel prossimo paragrafo).

"Quand'erano a Kiev, i prigionieri dormivano insieme in un capannone. Enrico s'era procurato un paio di scarpe nuove che potevano essergli preziose nei trasferimenti a piedi. Le calzature che comunemente venivano usate erano degli zoccoli di legno, con la parte superiore in panno rinforzato con legacci di betulla.

Prima di coricarsi Enrico sistemò le scarpe al sicuro sotto il guanciale per il timore che gliele portassero via. E dormì tranquillo. Appena sveglio, al mattino, il suo pensiero corse alle scarpe. Guardò. Erano sparite. Gliel'avevano sfilate di sotto il cuscino con incredibile destrezza senza che di nulla si fosse accorto. Allora esplose in una litania di imprecazioni, moccoli e maledizioni da far rintronare tutto il capannone.

Alessio aggiungeva: dato che la copertura di quel capannone non è crollata sotto il peso della filza di giaculatorie del "Rincher", sicuramente è ancora al suo posto.

Dopo Kiev, anche Enrico fu avviato al lavoro.

Con il diffondersi della rivoluzione, nella parte benestante della popolazione russa cresceva il timore della confisca dei beni, anche personali. La conduttrice della fattoria presso la quale lavorava Enrico, una signora nobile e ricca, decise di mettere al riparo gli oggetti di valore che aveva in casa nascondendo li sotto terra. Tra questi c'erano ori e gioielli. Invitò Enrico a scavare un'ampia buca, che poi fece per bene rivestire, proteggere e coprire, e quello divenne il forziere per la custodia dei valori della famiglia.

Enrico ricordava quanto quel tesoro costituisse per lui una tentazione, pensando alle ristrettezze di casa sua. Ma rifuggì dall'approfittarne. Non voleva correre rischi; desiderava soprattutto tornare prima possibile ad abbracciare i suoi quattro bambini che a casa l'aspettavano.

Fedele all'imperatore

Delle vicende belliche che lo hanno riguardato ho parlato con ALESSIO ZOTTELE quand'egli, nel 1983, aveva 90 anni. Era uno dei pochi superstiti tra i militari che avevano combattuto nella prima guerra; ma i suoi ricordi si erano in gran parte persi nel tempo.

«Chiamato alle armi a 22 anni nel luglio 1915», raccontò Alessio, «un mese dopo ero in Galizia.

Combattei per quasi un anno e più volte me la vidi brutta.

Il 4 giugno 1916 fui fatto prigioniero e portato nel campo di concentramento di Kiev. Là c'erano altri prigionieri di Roncegno, ricordo che eravamo esattamente 33: c'era un Ticcò, uno Zottele-"Manzin", il "Rincher", un "Polentaro" [Bernardi] ...

Quest'ultimo sarà poi vittima di un incidente: rimarrà ferito mortalmente dall'esplosione di una granata che stava maneggiando.

Da Kiev ci smistarono per nazionalità.

Andai a lavorare per tre mesi in una fattoria, poi per un anno e mezzo in fabbrica. Si facevano delle pause dal lavoro: un paio al mattino e altrettante al pomeriggio, così chi voleva rifocillarsi o fumare lo poteva fare.

Per rifornire la fabbrica della materia prima si andava in cava dove si estraeva la creta. Mi trattarono discretamente bene. Guadagnavo 20 rubli al mese. Dapprima il cibo era abbondante. Poi certi generi scarseggiarono e di conseguenza aumentò il loro prezzo, tanto che una pagnotta costava 8 rubli.

Qualcuno, come Umberto Ticcò, decise di passare con gli italiani. Io avevo giurato fedeltà all'imperatore e non volevo che la mia famiglia potesse subire danni e fastidi.

Lasciai la Russia nel 1918, per opera dei tedeschi. Attraversai l'Europa in treno. Quando credevo d'esser ormai giunto nella mia terra fui arrestato dagli italiani e condotto in Italia».

Deportati in Italia

Come disse Alessio, dopo anni di guerra, prigionia, avversità, malattie, apprensioni e avvilimenti che avevano logorato l'età che avrebbe dovuto essere la più bella, centinaia di ex prigionieri austroungarici, invece di tornare a casa a guerra finita, si trovarono loro malgrado ospiti poco graditi e male trattati della colonia penale all'Asinara, nel mare di Sardegna, insieme con prigionieri rumeni, russi e tedeschi o, i più, del campo di Isernia.

Tra questi ex prigionieri deportati per alcuni mesi in luoghi di prigionia italiani perché sospettati di portare dalla Russia idee rivoluzionarie ci furono anche dei nostri conterranei: Alessio Zottele, come abbiamo letto, Egidio Oberosler (detto "Brischi"), Celestino Rozza, Severino Eccher ...

Nell'assedio di Przemsyl

Anche CELESTINO BERNARDI, con decine d'altri di Roncegno, aveva combattuto nella difesa della piazzaforte di Przemysl che fu al centro, per la sua importanza strategica, di grosse operazioni militari sia nella prima sia nella seconda guerra mondiale.

Mi sono rivolto al figlio di Celestino, Lorenzo Adamo, per sentire se avesse conservato qualcosa di quella particolare esperienza di suo padre. Lorenzo Adamo, anzitutto dispiaciuto di non averne a tempo opportuno raccolto per esteso le memorie, mi fornisce del suo genitore i cenni che qui stiamo per leggere.

Celestino aveva 19 anni quando nel '15 fu arruolato nell'Imperial-regio esercito e inviato al fronte galiziano. Si trovò nel mezzo della grande offensiva austro-tedesca del maggio-settembre 1915 messa in campo per strappare ai russi le terre che essi avevano in precedenza conquistato.

Celestino aveva 19 anni quando nel '15 fu arruolato nell'Imperial-regio esercito e inviato al fronte galiziano. Si trovò nel mezzo della grande offensiva austro-tedesca del maggio-settembre 1915 messa in campo per strappare ai russi le terre che essi avevano in precedenza conquistato.

Celestino non dimenticò per tutta la vita il suo battesimo del fuoco: un combattimento terrificante, con scontri cruentissimi e assalti all'arma bianca che erano il trionfo della morte su migliaia di vite spezzate. Ne uscì profondamente scosso. Piuttosto che ripetere un'esperienza simile, diceva, si sarebbe tolta la vita.

Imputava qualche disfunzione cardiaca che di tanto in tanto lo impensieriva all'intenso turbamento che aveva provato in quei giorni. Orribili i momenti della sepoltura dei commilitoni deceduti per ferite all'addome. Costoro, che si trovavano ripiegati su se stessi, nell'atto di essere riportati in posizione distesa per la sepoltura emettevano un alito sconvolgente.

Combatté per difendere la piazzaforte di Przemysl dall' assalto dei russi, nell' occasione in cui riuscirono a conquistarla. Testualmente narrava: «I russi caduti combattendo nella presa della fortezza formavano un cumulo tale di cadaveri che gli assalitori che seguivano vi si dovevano arrampicare per proseguire nell'attacco.»

Nel 1916 uno shrapnel gli provocò una lunga e profonda lacerazione alla schiena per la quale fu ricoverato in un ospedale di Vienna. Recuperata la salute, fu destinato a contrastare le truppe italiane sul Carso. Siccome serpeggiava fra la truppa la voce che sul Carso si moriva più per le schegge di roccia scagliate dallo scoppio dell'artiglieria che per le pallottole, Celestino si diede da fare per farsi aggregare alla polizia militare (Feldpolizei). Ci riuscì e fu in Polonia. Rimase vicino a Cracovia fino al 1919, trascorrendovi un periodo di quiete. Di quei luoghi e di quella gente conservò sempre un ottimo ricordo e diverse espressioni della lingua polacca.

Un'edicola per grazia ricevuta

Carmela Petri (n. nel 1911), figlia di Nicolò (Nicolò Petri: Inf. Reg. 69, 3a Comp., I Zug.), mi racconta di suo padre in armi con sei suoi fratelli.

Di lui Carmela ha conservato cinque Feldpost e una lettera. In essa Nicolò esprime il desiderio di ricevere e di dare notizie, e che "la guerra non duri più per tante settimane": eravamo ancora nel luglio 1916! Della lettera, indirizzata alla "moglie carissima" profuga a Piné, mi viene letto qualche passo da Carmela:

... «Dille a Carmela che se è brava e prega per me, quando vengo le porto la cioccolata e le compero un bell'abitino.

Non prenderti passione per la casa, perché, salvando gli animali, hai salvato più di quello che credi; a guerra finita vedrai cosa costeranno le bestie, e poi al presente ti sono utili.

Intesi di mio fratello Quirino che è ferito ma che è una ferita leggera. Se è vero che è una ferita leggera gli auguro, così almeno può riposare un poco. Mi rincresce a sentire la morte di tanti paesani."

La lettera riporta un disegno simbolico: raffigura due militari che mettono in fuga un orso.

Nicolò, prigioniero in Russia, per tornare nella sua terra attraversò dapprima la Siberia fino a Vladivostok. Fu quindi tra quelli che, a partire dal 26 febbraio 1920, viaggiarono per mare sulla Texas Maru e giunsero a Trieste alla metà di aprile.

«La mia nonna (si chiamava Anna), fece un voto», dice Carmela: «se fossero ritornati vivi tutti quelli della famiglia che si trovavano in guerra, avrebbe fatto costruire un'edicola per grazia ricevuta.

A guerra finita tutti e sette i Petri si ritrovarono nella loro casa alle Fontane, dove conducevano il maso dei Kofler (Il capo famiglia era Valentino Petri, che aveva sposato in secondo letto Anna Boccher. Tre dei figli, Antonio, Guerrino, Riccardo, ritornati dalla guerra, emigrarono in America.).

L'edicola fu costruita in località Zaccon, presso la casa cantoniera, ed è stata conservata fino ad oggi. »

«Nelle sere di tardo autunno», aggiunge Carmela «quando ci si trovava a sfogliare il granoturco, il papà intonava Siam prigionieri, / siam prigionieri di guera, / siam su l'ingrata tera / del suolo siberian. E il ritornello: Ma quando, ma quando / la pace si farà?/ Ritorneremo contenti / dove la mama sta. E tutti cantavano con lui, sommessamente.»

Carmela mi dettò sette strofe di quel canto caro a papà; sono più di quelle solitamente riportate nei repertori di musica popolare (Il canto nacque fra i militari trentini e giuliani prigionieri in Russia. È riportato in Canti trentini raccolti da Silvio Pedrotti e, con l'aggiunta di due strofe, in Cantanaja di Viazzi e Giovannini.).

Zwölfte Kompanie

Gli episodi qui riportati riguardano GIUSEPPE LENZI. Sono narrati dalla figlia Una, custode, con la sorella Adelia, dei ricordi del padre.

«Giuseppe Lenzi», principia Lina, «fu qui sulla Panarotta. Dalla cresta della montagna teneva sott'occhio la sua casa a ridosso del municipio. E fu anche sul Tonale, in compagnia del freddo pungente, dello sporco e dei pidocchi. Ma più spesso parlava del fronte, credo fosse quello galiziano (Carlotta Murara scrisse al fratello Ettore il2 marzo 1917: "Oggi è partito per il campo G. Lenzi Tanelo.").

Narrava la brutta esperienza vissuta in trincea. Una lunga fossa inospitale, piena di acqua e di fango dov'era giocoforza trascorrere le giornate. Aveva una ferita alla gamba che gli procurava dolori e preoccupazioni perché da quella lesione s'era formata una piaga. "Se ce la faccio a uscire di qua", si diceva, "in trincea non mi vedono più." Riuscì a cavarsela e a farsi curare.

Come s'era ripromesso, si diede da fare per non finire più in prima linea. Ma non gli andò bene e si ritrovò in marcia verso lo schieramento nemico. Mentre camminava decise di mettere in atto uno stratagemma: cominciò a perdere progressivamente posizioni finché si ritrovò in coda alla colonna.

Colto il momento migliore per svignarsela, si nascose dapprima dietro un albero e poi si lasciò perdere nel bosco.

Vagò a lungo finché intravide una casupola, costruita con tronchi di legno e tetto di paglia. Lì fuori c'era una donna. A vedere il militare quella s'impaurì, ma lui la tranquillizzò: aveva solo fame ed era riuscito a comunicarglielo. Lo fece entrare. Sul focolare stavano bollendo le patate per il maiale. Ne prese alcune e le mise in tavola.

Mio padre le mangiò con tale voracità che la donna ne tolse altre dal pentolone e vi aggiunse due uova. Ne uscì rifocillato.

Allora riprese il suo girovagare. Ma sfortuna volle che s'imbattesse in una pattuglia dei suoi.

Non ci misero molto a capire che si trattava di un disertore. Lo legarono per togliergli la possibilità di fuggire e s'avviarono: loro davanti a cavallo e lui dietro a piedi. Era angosciato, perché sapeva che lo aspettava la pena di morte. Si diede allora ad esternare, in tedesco, dolorosi lamenti: «Oh, povero me! Ho una famiglia di cinque figli, che ne sarà di loro? Come potranno cavarsela senza il papà?» E avanti con frasi su questo tono lacrimevole. I soldati parlottarono un po' fra loro e quindi decisero di affidarlo alla compagnia senza una particolare segnalazione. Ed ebbe salva la vita, anche se figli, in realtà, non ne aveva.

Lì volevano avere le sue generalità, ma ad ogni domanda che gli veniva fatta lui, fingendosi fuor di senno, rispondeva: " Zwölfte Kompanie", ... " Zwölfte Kompanie."

Così lo inviarono all'ospedale.

Quel periodo di riposo gli fece comunque bene, anche se a un certo punto la sua identità non poteva che essere svelata.»

Continuò la guerra ma si sentiva orgoglioso, oltre che fortunato, di aver portato a casa la pelle.

Il sergente folle

Giuseppe Zottele (del maso Ulleri) conservò la memoria di un fatto sentito raccontare durante i filò che d'inverno si tenevano nelle case o nelle stalle ora dell'uno ora dell'altro (Testimonianza raccolta dall'Autore).

«In una fase della guerra, in Galizia, si trovarono insieme tre roncegnesi: Giovanni Smider, un Sigismondi detto "Mengo" e Paolo Groff.

Giovanni Smider vi trovò poi la morte.

Paolo Groff, gettato si in una fossa per un temporaneo riparo durante un attacco nemico, finì sepolto sotto la terra e i detriti scagliati dallo spostamento d'aria provocato dallo scoppio di un potente ordigno. Quando ne uscì era scalzo, scosso dallo spavento e, lo scoprì dopo, bianco di capelli.»

Mi narrò anche di Severino Eccher, quando, «sospinto da un sergente con la baionetta a un assalto dissennato, dovette affrontare un combattimento che si trasformò in una carneficina. Quelli davanti a lui cadevano uno dietro l'altro. Severino pensò bene di gettarsi a terra tra i cadaveri. Ma altri soldati caddero sopra di lui. Alla fine, sepolto dai corpi senza vita dei suoi commilitoni, rimase immobile a lungo in attesa che il pericolo si allontanasse e lì sotto prese una decisione. Uscito allo scoperto, affrontò il sergente e lo uccise. Poi si presentò all'ufficiale e gli disse quanto era successo.

Non ne ebbe conseguenze.»

Decorati

Diversi roncegnesi seppero meritare decorazioni per atti di coraggio o meriti di guerra. Ne cito qualcuno, finito tra i miei appunti. Altro di più, a distanza di tanto tempo dalla fine del conflitto, non è possibile riportare alla luce.

EMILIO MONTIBELLER (del maso Montibelleri), mi fa annotare il figlio Guido, nel 1914 era a Innsbruck per lavoro. Chiamato alle armi dalla leva in massa si consegnò a Trento e partì subito dopo per la Galizia senza poter nemmeno fare un salto a casa a salutare i suoi.

Una notte, mentre era fuori di pattuglia (Streife, la chiamava sempre suo padre) vide provenire dalla parte nemica una tenue luce. Guardingo si avvicinò e quando fu a tiro aprì il fuoco. Diversi russi si consegnarono prigionieri ed Emilio ricevette per questo una medaglia.

BENEDETTO OBEROSLER(CRANER), del 1895, era militare presso la Croce Rossa. Fu decorato per aver salvato la vita a un ufficiale.

GUGLIELMO BERNARDI. Riportò il Risveglio Austriaco di lunedì 5 novembre 1917: «In questi giorni, al fronte galiziano, dove combattono da mesi e mesi furono decorati, con la medaglia di bronzo al valore per la seconda volta l'ottimo giovane Annibale Tamanini, sergente di Vigolo Vattaro, e con la croce di Carlo I il caporale della sanità Guglielmo Bernardi di Roncegno.» Le motivazioni non sono riportate.

DANIELE SARTORI. Del maso Rori nella frazione di Santa Brigida di Roncegno, rispose alla chiamata alle armi pronto a servire nel migliore dei modi l'augusto sovrano. Della sua guerra oggi non sappiamo nulla, nonostante Daniele non fosse stato parco nell'inviare sue notizie ai familiari («la sua corrispondenza era contenuta in una valigia» dice la nipote Antonietta «ma purtroppo non ne è rimasta traccia») e benché non fossero mancate le occasioni per parlarne.

DANIELE SARTORI. Del maso Rori nella frazione di Santa Brigida di Roncegno, rispose alla chiamata alle armi pronto a servire nel migliore dei modi l'augusto sovrano. Della sua guerra oggi non sappiamo nulla, nonostante Daniele non fosse stato parco nell'inviare sue notizie ai familiari («la sua corrispondenza era contenuta in una valigia» dice la nipote Antonietta «ma purtroppo non ne è rimasta traccia») e benché non fossero mancate le occasioni per parlarne.

Di lui le nipoti conservano una croce al merito e due medaglie al valore con l'effigie e il nome dell'imperatore Francesco Giuseppe. Una di queste è d'argento di prima classe, meritata per un fatto bellico riportato dalla Rivista patria con Almanacco 1919 nel capitolo "I nostri eroi." Vi troviamo un elenco di «militi della nostra armata, ai quali furono conferite la medaglia d'oro al valore militare e la medaglia d'argento di prima classe al valore militare, vale a dire le più alte distinzioni che possano decorare il petto del soldato di bassa forza.»

Dall' elenco in ordine alfabetico leggiamo alla lettera "S":

«Sartori Daniele di Arcangelo di Roncegno espugnò li 20 maggio 1916 quale cacciatore e plotoniere, agendo a sangue freddo e risoluto la vetta del Monte Rover, dove fece prigionieri 6 ufficiali nemici e respinse poi anche quale sentinella su quella cima un attacco nemico con granate a mano.

M. d'arg. I cl. al v. m.»

DANIELE SARTORI E I SUOI FIGLI

Mentre Daniele si trovava in guerra, la sua famiglia era profuga a Mitterndorf.

Là nacque, nel 1918, il figlio Antonio.

Dopo la guerra, Daniele rimase sempre legato al suo passato austriaco e dimostrò poca simpatia per il nuovo stato italiano. «Brusa quei libri», diceva al nipote Valentino che studiava sul sussidiario la storia del risorgimento e della prima guerra mondiale «no l'è altro che bale.»

Ma la sorte decise di prendersi un po' gioco di lui e mandò il figlio Antonio a lavorare alla costruzione del mausoleo di Cesare Battisti, maestoso monumento all'italianità della terra trentina. Tutti i suoi quattro figli servirono in armi la patria italiana.

ANTONIO come detto, prestò la sua opera dapprima sul Doss Trento, nel 1934-35,

per innalzare l'imponente colonnato che circonda l'ara di Battisti, e successivamente, da militare, nella ricostruzione del rifugio Pedrotti alla Bocca di Brenta devastato nel corso della prima guerra mondiale (Quel rifugio, come mi dice Domenico Bonvecchio, era stato costruito dall'Alpenverein di Brema. Passò poi alla SAT che, una volta ricostruito, lo dedicò al patriota Tomaso Pedrotti.).

Soldato nella seconda guerra, si trovò sul fronte francese. Prigioniero dei tedeschi, riuscì a fuggire ma finì in mano ai partigiani francesi. Liberato dagli americani, fece ritorno a casa nel settembre del 1945 (Troviamo riferimenti alle sue vicende di militare nel libro Bestia e sapone, di Davide Modena, che racconta la guerra dell'alpino roncegnese Giovanni Pacher.).

ANGELO andò a combattere in Africa e dopo la guerra vi si fermò a lavorare per tre anni.

LUIGI,concluso il servizio militare nei carabinieri, andò in Francia, nell'Alta Savoia, a prestar manodopera come muratore. Richiamato, fu mandato a combattere in Grecia. Dopo il 1943 fu tradotto in Germania, prigioniero dei tedeschi.

Lavorò nelle campagne per una signora che alla guerra aveva prestato due figli (ma che non glieli riconsegnò). Quando Luigi tornò al paese, il figlio che gli era nato all'inizio della guerra aveva sei anni.

GIUSEPPE. Prestò servizio militare con gli alpini in Piemonte e fu richiamato.

Ma durante il conflitto fu richiesto dalla Todt per lavorare nel giacimento della Pamera, a pochi passi da casa sua, dove si estraevano pirrotite e magnetite, materiali ferriferi quanto mai preziosi in un'economia di guerra.

Mai sparato un colpo

«GIUSEPPE PIAZZI proveniva da Cavalese (Giuseppe Piazzi nacque a Cavalese nel novembre del 1893. A 17 anni si trasferì a Monfalcone; amava fare il meccanico e trovò lavoro presso un'officina per costruzioni nautiche nel cantiere navale da poco fondato. Nel 1914 fu chiamato alle armi. Finita la guerra ritornò a Cavalese. Nel 1920 si trasferì a Roncegno entrando a far parte della cooperativa "fabbri" istituita per la ricostruzione del paese. Alloggiava da Guido ed Eletta Bertoldi. Lì nei pressi conobbe Rosina Pola. I due si sposarono e Giuseppe divenne roncegnese. Fu un personaggio molto amato dai ragazzi per la sua attività di gelataio, a un certo punto preferita a quella di fabbro.) (diventerà cittadino di Roncegno dopo la guerra) » esordisce il figlio Carlo. Che prosegue: «Arruolato a 21 anni tra i Kaiserjäger, si presentò a Trento alla grande adunata convocata prima della partenza per il fronte.

Il discorso del comandante riecheggiò altisonante. Ma più l'esaltazione pareva prendere cuori e menti più quel giovane soldato provava avversione per i sostenitori di una guerra che sentiva ostile e foriera di lutti. «È una guerra santa», diceva l'oratore. «È una guerra santa» confermava il cappellano militare pronto a impartire la sua benedizione. «Se è una guerra santa,» borbottò Giuseppe «perché non scendono dal cielo i santi a combatterla?

Perché mandano noi al massacro?»

Queste parole giunsero a qualcuno che stava con l'orecchio teso e chi l'aveva pronunciate finì sotto attenta sorveglianza per otto giorni. Aveva cominciato bene!

Più volte finì dentro e subì punizioni per essersi rifiutato di usare le armi in dotazione.

Ma un giorno, sul fronte russo, fu lanciato un contrassalto per respingere un'azione nemica particolarmente aggressiva. La battaglia infuriava e l'ufficiale incitava ad un atto di sforzo supremo.

Giuseppe vide allora che un suo commilitone stava per essere sopraffatto da mano nemica pronta a vibrare un colpo mortale di baionetta. Di slancio Giuseppe si scagliò contro il russo e riuscì a salvare il compagno. Ne ebbe la riconoscenza per tutta la vita. Ma, in quella mischia, riportò una ferita.

Fatto prigioniero, Giuseppe fu portato a Mosca. Essendo un bravo meccanico fu messo a riparare macchine per scrivere. Era là durante la rivoluzione e fu testimone di frequenti scontri che avvenivano per le strade della città.

Quando i viveri cominciarono a scarseggiare, Giuseppe di notte usciva dal campo calandosi con una fune: andava per le case a chiedere da mangiare. Specialmente pane. La gente russa non gli negò mai del cibo. «Confidiamo che anche la vostra gente aiuti i nostri uomini che sono prigionieri da voi», dicevano. Giuseppe, rientrato nel campo, faceva parte con i compagni di quanto era riuscito a racimolare.»

SULLE MONTAGNE TRENTINE

Nei colloqui che ho avuto con i superstiti del primo conflitto mondiale o con i loro familiari, mi sono imbattuto in notizie riguardanti esperienze belliche vissute sulle nostre montagne o su quelle limitrofe. Sono in numero ridotto in confronto a quelle che riferiscono la partecipazione alle vicende belliche sul fronte orientale.

Qualcuno, si diceva, rimase in zona: vuoi per l'età, o per lo stato di salute, o per il carico familiare, oppure per qualche abilità professionale posseduta; ciò, comunque, compatibilmente con le gravi e mutevoli necessità delle strategie militari, della logistica per la sussistenza e l'efficienza delle truppe, dell'organizzazione del soccorso alle vittime di guerra.

I fratelli Boller

GIOVANNI E MANSUETO BOLLER

«Giovanni era mio padre e Mansueto suo fratello», narra la figlia Giovanna.

«Prima della guerra mio padre era in Canada come operaio nella costruzione di un'importante ferrovia transcontinentale. A causa di un incidente che avrebbe potuto essergli fatale (era rimasto sepolto in una galleria per il crollo della volta e fu salvato in extremis), ritornò a casa.

Durante la guerra rimase a Roncegno. Prestò servizio militare come cuciniere degli ufficiali. In verità non aveva mai esercitato la professione di cuoco: aveva dichiarato di possedere delle abilità in cucina per non andare al fronte. E vero, comunque, che gli piaceva far da mangiare e le pietanze, devo dire, gli riuscivano bene.

La mensa degli ufficiali si trovava in un primo tempo sopra il Voto e la casina del Boller.Era quest'ultima una costruzione ad uso dei forestali così chiamata perché costruita da mio nonno Matteo che fece il guardaboschi per 54 anni. Dopo la casina, salendo la mulattiera per una decina di minuti, troviamo un pianoro e quello è chiamato "la Mensa", proprio perché c'era la mensa degli ufficiali. Era ospitata in una tenda, circondata da altre.

Un giorno, alla "Mensa", mentre maneggiava un coltello, si procurò una profonda ferita che subito s'infettò e il braccio gli venne gonfio. Un anziano militare tedesco andò a raccogliere delle erbe per un decotto, vi aggiunse resina, grasso e uova sode; ridusse il tutto in poltiglia. L'applicò sulla ferita. Il beneficio che ne ebbe il ferito fu straordinario, e gli consentì di attendere con tranquillità l'arrivo di un medico.

Il pericolo delle incursioni italiane impose poi di portare la mensa degli ufficiali presso il presidio di difesa del monte Panarotta e mio padre si spostò là. Da lassù si recava spesso con i muli nelle sottostanti località di Malga dei Masi o delle Miniere di Cinquevalli a rifornirsi d'acqua. Risalito il pendio, la riversava in una capace cisterna appositamente costruita.

Dalla Panarotta mio padre e lo zio Mansueto seguirono la battaglia di Sant'Osvaldo. La rievocarono per anni. La guerra era l'argomento ricorrente quando, la sera, giungevano i vicini e prendevano posto attorno al grande focolare che occupava mezza cucina. Noi ragazzi facevamo finta di giocare, invece ascoltavamo.

Dicevano che gli italiani, ebbri d'alcol, andavano all'assalto gridando "Viva il re", "Viva l'Italia", e quando cadevano quelli della prima fila, avanti quelli della seconda ... Una strage.

Era il 1916 quando a Giovanni fu recapitato un dispaccio: suo padre stava morendo (Matteo Boller ebbe 18 figli, da due spose. Morì nel 1916 a Oberhollabrunn. Quella che poi diventerà la moglie di Giovanni, Maria Ropele, aveva lavorato prima della guerra in una fabbrica sul lago di Costanza. Allo scoppio del conflitto raggiunse sua madre a Praga e andò a lavorare nei campi, coltivati a patate e barbabietole, insieme con i prigionieri russi.).

Matteo, che aveva 94 anni, si trovava sfollato a Oberhollabrunn, a nord di Vienna, alloggiato in una casa privata potendo, con la sua pensione, pagarsi l'affitto.

Giovanni avvertì della cosa il fratello Mansueto che lavorava anch' egli in zona Panarotta quale militarizzato e lo invitò ad accompagnarlo in Austria Inferiore per vedere per l'ultima volta papà.

Giovanni si munì del necessario permesso. I due fratelli scesero però verso Pergine per vie diverse, dai due opposti versanti della montagna: Giovanni dalla valle dei Mocheni e Mansueto dal monte di Roncegno. Al Col del Corno Mansueto s'imbattè in una pattuglia austriaca in perlustrazione; gli fu chiesto il lascia passare di cui era sprovvisto perché l'aveva in tasca Giovanni, e fu arrestato (Militari e milita rizzati erano soggetti alle leggi militari penali.). Fu condotto al castello del Buonconsiglio con l'accusa di diserzione e rinchiuso in cella di isolamento per 15 giorni; poi poté frequentare gli altri carcerati. In quel periodo, per alcuni giorni, vennero a trovarsi in quelle carceri anche Cesare Battisti e Fabio Filzi (Si era quindi nel luglio 1916. Chiesa era stato fucilato in maggio.), in attesa di processo ed esecuzione capitale. Dopo tre mesi e mezzo di prigione Mansueto fu liberato. Il tribunale aveva preso in esame i documenti forniti da Giovanni che giustificavano il loro allontanamento dal posto di servizio. Nel frattempo il padre era morto.

Dopo la guerra Giovanni e Mansueto andarono a lavorare nelle miniere di Cinquevalli. Ma a un certo punto l'ingegnere responsabile dei lavori fuggì con i soldi delle paghe degli operai. Costoro cercarono di rifarsi portando via dalla miniera tutta l'attrezzatura utilizzabile.

CARLO BOLLER. Era mio zio, nato nel 1885. Richiamato, fu mandato in Galizia.

Un vicino di casa, Luigi Montibeller (un "Furgia"), si trovò un giorno con lui e mangiarono assieme il rancio del mezzogiorno. Poi si salutarono. Non si videro più.

Si seppe poi che lo zio, ferito nei pressi dei Carpazi, morì in un ospedale da campo allestito in zona.»

Da Vezzena con il suo Florindo

Da Vezzena con il suo Florindo

Giovanna Boller, parlando della sua gente e del conflitto che provocò tanta miseria, aggiunge un episodio che riguardò dei conoscenti.

«FLORINDONERVO, ("Momo") era militare sugli altipiani. Morì a 32 anni, nel '15, di malattia e consunzione (Florindo (scritto pure Fiorindo) era figlio di Gerolamo e Margherita Postai. Morì nel pomeriggio del 3 gennaio 1915; nell'anagrafe parrocchiale è aggiunto: "esaurimento per intirizzimento sul monte Lavarone - Verle. Fu trasportato qua e qui sepolto ai 9.").

Della sua morte fu avvertita la moglie, Maria Bernardi. Le concedevano di recarsi lassù per vederlo l'ultima volta. Maria si mise una gerla sulle spalle e s'incamminò.

Erano i primi di gennaio. Il freddo era pungente. Raggiunto Caldonazzo salì per la strada dei Kaiserjäger fino a Monterovere e quindi fino a Vezzena e al forte Verle. Era desolata e nel contempo ferma: suo marito non doveva rimanere lassù, in quella terra estranea. Riportò a casa il corpo del suo uomo accomodandolo alla bell'e meglio nella gerla.Sulla strada del ritorno si mise anche a nevicare.

Maria riuscì nella sua impresa, ma la fatica, il freddo, la neve le procurarono una polmonite e uno stato di prostrazione da cui non si riprese più. S'ammalò di tubercolosi e morì il 29 febbraio 1920. A casa nostra questo fatto lo raccontarono finché furono vivi i miei.»

A far strade in valle dei Mocheni

A far strade in valle dei Mocheni

SILVIO EMANUELE PACHER (Testimonianza dei figli Irma e Mario), da poco diplomato geometra a Vienna, quindi poco più che ventenne, entrò a far parte del Genio militare. Fu destinato in Valsugana e, soprattutto, all'entroterra perginese: in Val dei Mocheni e sulla Panarotta. Seguì come capocantiere la costruzione di strade e di opere disposte dal Comando militare. Con lui lavoravano militarizzati, ragazzi e donne. Anche ragazzine, come Irene Montibeller che avrà avuto 12/13 anni e che era sfollata a Serso.

La più importante di queste strade partiva dalla periferia di Pergine, saliva attraverso la Val dei Mocheni e raggiungeva la dorsale che faceva capo alla Panarotta rendendo possibile il trasporto in quota dei pezzi di artiglieria, di materiali e rifornimenti d'ogni genere.

Dal dopoguerra in poi, fino agli inizi degli anni '60, quella strada militare, essendo l'unica della valle, servì agli abitanti per raggiungere i paesi, i masi e le campagne.

Dalla costruzione della nuova strada provinciale la vecchia strada militare, persa gran parte della sua importanza, è usata a tratti per brevi collegamenti interpoderali e per transiti pedonali.

Con la Munitionkolonne

GIUSEPPE TOMASELLI. «Da ragazzo", rimembra Giuseppe quando ci mettiamo a parlare della guerra, «feci pratica da un maniscalco per apprendere l'arte di ferrare i cavalli e, a quel tempo, anche i buoi. Scoppiata la guerra, il mio padrone, entrato a far parte degli Standschützen, mi fece la proposta di seguirlo dato che lui sarebbe rimasto in Valsugana. Avuto il mio assenso (caldeggiato anche da mio fratello che era al fronte) e con l'approvazione dei superiori, mi trovai a tener dietro alla Munitionkolonne.

Era composta di 400 cavalli (erano cavalli pesanti) e 20 ufficiali che s'alternavano nei trasporti di munizioni da Pergine alla Panarotta per rifornire gli artiglieri germanici.

Da Pergine fui poi mandato a Folgaria. Più avanti, quando non ero più un ragazzo, seguii gli ungheresi. Raggiunsi Varsavia e poi passai in Romania. Mi trovai benissimo. Incontrai ovunque brava gente, ma per entrare in relazione con le persone bisognava cercare di esprimersi nella loro lingua. È quello che cercai sempre di fare. Così, a contatto con gli uni e gli altri, finii per apprendere un po' il tedesco, l'ungherese, il polacco e il romeno. »

Sul monte Corno

NARCISO POSTAI (Testimonianza di Adolfo Montibeller.), quando entrò in guerra l'Italia, fu dirottato sugli Altipiani dove furono ammassate consistenti truppe per fronteggiarne l'avanzata.

Si trovava in zona monte Corno proprio nei giorni della cattura di Cesare Battisti. La voce del suo arresto corse rapidamente fra i ranghi superiori e la truppa. Tutti ne parlarono, per giorni. Venne poi dato grande rilievo alla notizia della sua esecuzione.

Raccontava ancora che, quando non infuriava la battaglia, i soldati dell'uno e dell'altro schieramento, dietro a cenni convenuti, si scambiavano ciò che avevano con ciò che mancava loro: di solito le pagnotte davano il cambio al tabacco.

IRREDENTISTI E DISERTORI

Una sparuta minoranza mirava a liberare questa terra dalla dominazione austriaca e non mancò di dare il suo contributo partecipando prima alle guerre per l'indipendenza e poi alla guerra italo-austriaca, arruolandosi tra i volontari nell'esercito italiano.

Nel primo periodo della guerra il numero dei disertori dall'esercito austriaco fu esiguo.

Con l'entrata in guerra dell'Italia divennero numerosi coloro che lasciarono il Trentino per arruolarsi nell'esercito regolare italiano, secondo la possibilità offerta da un provvedimento del 27 maggio del Regio Ministero della guerra. In poco tempo 650 trentini, di ogni età e condizione sociale, passarono tra mille ostacoli la frontiera, nonostante fosse attentamente presidiata, presentandosi ai distretti militari.

Entrarono in tutti i corpi e reparti. Dimostrarono la loro devozione alla causa nazionale combattendo anche in prima linea e offrendo talora in sacrificio la propria vita per la liberazione della terra trentina.

Dopo la cattura e l'esecuzione di Chiesa (maggio del 1916) e di Battisti e Filzi (luglio 1916) il Ministero della guerra e il Comando militare italiano decisero di non esporre i trentini alle rappresaglie del nemico e disposero che i volontari irredenti venissero ritirati dalle prime linee. Ciononostante volontari trentini morirono in combattimento, anche perché a quelle disposizioni poi in parte si soprassedette. Fu il caso del nostro Alberto Pola.

"Nel 1915, quando il conflitto stava per estendersi all'Italia», mi raccontò Tullio Boschele, "passò da casa nostra GIUSEPPE OBEROSLER. Era un parente e si fermò a parlare con i miei. Scendeva dal maso Auseri, dove abitava, ed era diretto a Lavarone. «Non ne voglio sapere della guerra», disse. «A Lavarone conosco chi mi aiuterà a passare il confine e a metter piede in Italia; vuoi venire con me?», disse rivolto a mio padre.

Lui rifiutò. Eppure aveva già avuto un fratello morto al fronte e un altro era prigioniero. Così mio padre si ritrovò in Galizia a servire l'Imperatore. Il cugino evitò la guerra, trovò occupazione nelle ferrovie italiane e casa a Firenze.

I suoi figli mantennero i contatti con Roncegno, che frequentarono per anni nel periodo estivo.»

Adolfo Montibeller narra di suo padre GIOVANNI BATTISTA (detto "Tita") e dei militari che erano con lui in montagna.

«Mio padre aveva sei figli quando il sovrano lo chiamò alle armi», mi disse Adolfo. «Non andò sui campi di battaglia. Rimase qua, sulle sue montagne. Scendeva spesso a Roncegno a caricar roba e a trasportarla con i muli in Panarotta.Raccontava che alla fine dell'estate del '15, dopo l'evacuazione del paese avvenuta a partire dal 31 agosto, per le campagne pascolavano tanti animali domestici lasciati liberi dai proprietari che non potevano portarseli appresso. Nella piccola vigna adiacente a casa nostra vide grufolare indisturbati i due maiali che aveva allevato.

Un giorno si trovava accampato al monte Colo; erano con lui anche i compaesani Giuseppe Nicoletti (il "Bepi monego"), un Luigi Posta i dei Greti e un Luigi Montibeller.

Sopraggiunse l'oscurità. Giovanni Battista, che era sergente, rimase fuori, con altri due, a terminare il suo turno di guardia. A notte inoltrata rientrò. Quei tre compaesani erano spariti. In un angolo, i loro tre fucili e le tre giberne. Avevano disertato, prendendo il largo dai rischi di una guerra per loro senza senso.Percorrendo sentieri conosciuti, anche se resi incerti dal buio, discesero la montagna lungo la valle del torrente Chiavona e raggiunsero Borgo consegnandosi agli italiani.»

GIUSEPPE NICOLETTI, come detto, si presentò a Borgo vestito da soldato austriaco. Fu interrogato e poi inviato a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, in una caserma dove si trovavano tanti disertori come lui. Di là avrebbero potuto andarsene alla condizione di avere un lavoro e di esibire una certificazione di precedente buona condotta.

A quanto richiesto si dedicò la sorella di Giuseppe, Enrichetta, sposata a Milano (A Milano era attivo il Comitato di soccorso a favore dei trentini, situato in via Silvio Pellico, che assegnava dei sussidi ai bisognosi.). Portati i documenti al capitano responsabile della caserma di Luserna, la sorella ottenne la libertà del fratello.

Giuseppe si portò anch'egli a Milano dove fece il tranviere. Alla gioia per la liberazione e per il lavoro procuratogli si contrapponeva l'apprensione per le condizioni dei familiari deportati nelle regioni interne dell'Austria. «Mi trovo qui a Milano occupato come tranviere» scrisse Giuseppe. «Soffro però tanto per la mia povera famiglia che attualmente si trova ancora di là ... Chi è andato in Italia solo poi ha il dispiacere della famiglia che pensa che sorte li sarà toccata.

Da un mese è arrivato anche il Posta i Luigi dei Greti anche lui come me .... »

Dall'Oriente con due piccoli orsi

Questi alcuni episodi che presentiamo riguardano il soldato ARMENIO TOMASI, nativo di Mori e divenuto poi cittadino di Roncegno. Sono tratti da un minuscolo manoscritto affettuosamente steso e inviatomi da Franco Pischiutti di Udine, nipote acquisito di Armenio, che dopo aver sentito e risentito il nonno parlare della sua guerra, decise di condensarne il contenuto affinché qualcosa rimanesse di quella sua esperienza.

Sopraggiunta la guerra, ad Armenio Tomasi non garbava per niente arruolarsi nell'esercito austriaco, preferendo piuttosto riparare in Italia. Aveva, nel 1914, 23 anni. Passare il confine salendo da Mori in montagna, pur accuratamente presidiata, non doveva poi essere un'impresa impossibile, per quanto impegnativa. Si accordò con un amico che la pensava come lui e i due partirono una notte puntando decisi ma guardinghi verso l'Altissimo di Nago, oltrepassato il quale si sarebbero trovati sul suolo veneto (ed ancora oggi è così).

Se non che il tratto roccioso finale, costituito di un lastrone ghiacciato, li obbligò a desistere e l'impresa sfumò. Si spegnevano così le speranze di diventare italiani alla svelta.

Poco dopo Armenio era arruolato nell'esercito austriaco; così pure due suoi fratelli e tre cavalli, tra cui l'amato roano.

Con gli Standschützen operò dapprima nella zona di Lavarone. Ferito, fu trasportato all'ospedale di Innsbruck. Lì fu autore di un gesto singolare. Mentre con alcuni commilitoni stava nell'atrio d'ingresso dell'ospedale commentando la qualità scadente del cibo che veniva loro fornito, Armenio si rivolse verso la statua di Francesco Giuseppe che troneggiava nell'atrio e le scagliò contro una pagnotta di pane duro, immangiabile, che aveva tra le mani, dicendogli: "Ciàpa, màgnetela ti." Il corpo contundente staccò di netto la testa alla statua, che era di gesso.

Arrestato, condotto a Trento al Castello del Buonconsiglio, subì un processo e fu condannato a morte. Quella bravata stava assumendo i contorni della tragedia.

Ma non si diede per vinto. Inoltrò la domanda di grazia, che fu accolta. Fu allora inviato in Galizia con una compagnia di disciplina.

In quella zona, in quel momento, le armi tacevano. La sua trincea era a due passi da quella del nemico, con il quale avvenivano scambi di generi alimentari e tabacco.

Ma l'idea di stare al fronte ad Armenio non andava. Coltivò perciò l'idea di disertare.

Con la massima cautela comunicò il suo intento ad altri quattro trentini della sua compagnia. I cinque prepararono con cura ogni dettaglio e al momento opportuno raggiunsero con un balzo l'avamposto nemico, dove non erano inattesi.

Prigionieri dei russi, subirono lunghi trasferimenti prima a piedi poi in treno, finché varcarono la soglia di un campo di prigionia all'interno della Russia.

Messo al corrente della presenza in Russia della Missione Militare Italiana che si occupava dell'invio di prigionieri in Italia, si mise con essa in relazione e ne accettò la proposta. Scelse di arruolarsi nel R. Corpo di Spedizione in Estremo Oriente e divenne così soldato dell'esercito italiano. Sarà poi per questo anche decorato con "Medaglia volontari di guerra in Estremo Oriente."

Conosciamo quanto fece la Missione Italiana per conseguire i suoi scopi e quali difficoltà dovette superare: in Russia stava diffondendosi allora la rivoluzione.

Appena fu possibile toccò ad Armenio e a un gruppo di altri ex prigionieri salire sulla transiberiana diretti in Oriente. Tutto il viaggio fu un'avventura, ma un fatto coinvolse Armenio personalmente. Di guardia al convoglio costretto a una fermata in aperta campagna siberiana nel buio più fitto di una notte gelida, Armenio fu messo in allarme da un tramestio che s'avvicinava, Fece fuoco senza pensarci. Ne seguì un trambusto. Poi tutto s'acquietò. Quando si fece giorno, l'enigma fu sciolto: un'orsa giaceva morta poco distante e due piccoli le giravano attorno. I due orsetti furono portati nel vagone e ne divennero i portafortuna.

I viaggiatori, attraversata la Manciuria, sbarcarono a Shanghai. Lontani dalla guerra e dalla prigionia, affrontarono l'attesa in terra cinese con spirito libero da gravi angustie, anche se il desiderio di far ritorno alle proprie case si faceva via via più intenso. Non mancarono le celebrazioni, le ricorrenze e le occasioni di festa a rompere la quotidianità delle pratiche militari.

Nell' autunno del 1919 giunse finalmente il piroscafo che li avrebbe portati in Italia.

Si imbarcarono felici. Seguendo la rotta che lambisce le vari regioni orientali bagnate dall' oceano Pacifico e da quello Indiano, entrarono attraverso il golfo di Aden nel mar Rosso. Il porto di Trieste accolse con tutti gli onori gli ex prigionieri e i due orsetti affidati allo zoo di Trieste.

Il rientro a Mori non fu per sempre. Armenio seguì a Roncegno la moglie Angelina Rizzi che stava per assumere l'incarico di levatrice, svolto poi per decenni. Così la famiglia Tomasi divenne roncegnese. Armenio morì nel 1972.

Massimo, Eduino e Arturo Dorighelli

MASSIMO DORIGHELLI fu una figura di spicco della Roncegno d'anteguerra. Aveva intrapreso un'attività importante in campo turistico, sulle orme di quei pionieri che avevano gettato le basi, con fiducia e tanto coraggio, di uno sviluppo economico aperto all'ospitalità e cresciuto attorno alla stazione di cure termali. Aveva costruito la Villa Rosa, trasformata in albergo nel 1907.

Per chi oggi ha una certa età il nome dei Dorighelli è rimasto legato al panificio e alla rivendita del pane tenuti per decenni fino in tempi recenti.

Sorretto da una forte passione civile Massimo Dorighelli si era dedicato al bene comune: come podestà, quale "ispettore" del Corpo dei pompieri nonché promotore di quella realtà musicale particolare che fu la fanfara dei pompieri, orgoglio del Corpo e della Roncegno del tempo.

Di sentimenti filoitaliani apertamente manifestati, era stato arrestato in strada e immediatamente internato a Katzenau nel maggio 1915 insieme con una ventina d'altri roncegnesi. Sua figlia era iscritta alla Dante Alighieri di Napoli.

Il figlio Eduino avrebbe dovuto finire, nel 1914, il terzo anno di militare. Ma la guerra non gli consentì di tornare a dedicarsi alle sue attività e alla famiglia. Inviato in Galizia fu coinvolto in varie battaglie, nell'ultima delle quali si ritrovò, come tanti, prigioniero.

La moglie Paola Colleoni mi racconta di quanto Eduino s'era trovato bene con la famiglia russa alla quale fu assegnato. Sapeva il fatto suo nel coltivar la terra e nel condurre la stalla, e quindi il su lavoro era apprezzato. Fu trattato con rispetto all'inizio e più avanti anche con affetto, tanto che gli proposero di fermarsi da loro anche a guerra finita. Eduino s'era affezionato anche ai cavalli, suoi preziosi compagni delle fatiche quotidiane.

La quiete dell'accogliente terra russa si tramutava in inverno in cruda ostilità.

La terra gelava in profondità. Il fiume si trasformava in una pista di ghiaccio che i cavalli e le slitte cariche di legna percorrevano accorciando di molto i consueti tragitti. Affinché i cavalli potessero continuare ad abbeverarsi al fiume, Eduino apriva con la scure, vicino alla riva, un profondo squarcio nel ghiaccio fino al gorgogliare sommesso dell'acqua.

Saputo che i prigionieri di guerra sudtirolesi avevano la possibilità di essere inviati in Italia, Eduino lasciò la fattoria e raggiunse Kirsanov dove trovò altra gente di Roncegno tra cui l'amico "Bepi Peo." Fu tra i fortunati che poterono per primi prendere la nave ad Arcangelo e viaggiare attraverso la Francia fino a Torino, prima dello scoppio della Rivoluzione d'ottobre.

Eduino parlava spesso in famiglia e con gli amici della guerra, della prigionia e dell'attesa nel campo di raccolta di Kirsanov. Aveva conservato come un sacro ricordo un articolo di Virginio Gayda pubblicato sulla Stampa nell'aprile del 1916 e riportato in questo libro come appendice al capitolo II.

Anche il fratello Arturo si trovò in armi. Di lui pubblichiamo delle foto nell' "Appendice fotografica".

«Passai tosto dalla parte dei russi»

CRISTOFORO BROILO nacque a Colonia del Sacramento in Uruguay il 26 gennaio 1892 dai genitori roncegnesi Cristoforo Broilo (1860) e Orsola Colleoni.

Ottenne la maturità liceale a Trento nel luglio del 1912.

Si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Innsbruck frequentando per due semestri: uno di Ragioneria e uno di Contabilità di Stato. Tale attività formativa era prescritta per accedere al posto di pubblici impiegati contabili. E questa era l'aspirazione di Cristoforo, che il 15 luglio1913 ottenne l'attestato di abilitazione per entrare in pubblici uffici con mansioni d'amministrazione, di contabilità e cassa.

Fu occupato per 3 anni e poi assunto in via definitiva con quelle mansioni presso la Giunta provinciale del Tirolo ad Innsbruck.

Richiamato alle armi nelluglio1916 fu mandato a combattere in prima linea. Mai nessuno vi rimase tanto poco: venti minuti. Poi, «seguendo le mie inclinazioni e sentimenti nazionali ed aborrendo di combattere contro un alleato d'Italia passai tosto dalla parte dei Russi. »

Anche a Kirsanov, fra i prigionieri irredenti, si fermò poco: riuscì ad essere trasportato in Italia da Arcangelo nell'autunno stesso. Quanto accaduto lo raccontò egli stesso in una lettera all'amico podestà (Nella stessa lettera il Broilo riferì il sentire della gente sui comportamenti del podestà Froner e dei suoi collaboratori, passati dalla parte dell'Italia prima d'essere inviati in Austria insieme con la popolazione: «Si dice che c'era un accordo tra i comunisti, cioè Lei, il segretario i cui sentimenti nazionali eran ben noti, il sig. Lenzi e il sig. consigliere Bazzanella Celestino perché tutti costoro eran scappati in giù.»):

«Quest'anno in luglio era finalmente riuscito agli austriaci di mandarmi al campo; e, per favorirmi maggiormente, immediatamente prima d'entrare nella linea del fuoco ero stato condannato all'impiccagione, s'intende per l'unica mia colpa d'essere irredentista; ma una mezz'ora dopo ch'era incominciato il fuoco io ero ormai al di là.

Dunque la vita di campo fu per me brevissima: un venti minuti; ed anche la prigionia fu breve, di tre mesi; lunga soltanto per l'incertezza e l'ansia per i propri cari. Ed ora eccomi, per un grande beneficio dell'Italia ed anche della Russia, eccomi qui libero in mezzo ai fratelli italiani.»

Era giunto a Milano il 20 novembre 1916, così come Egidio Petri del quale riportiamo la storia in questo libro.

Il Broilo rimase per un po' a Milano poi si trasferì a Mantova dove aveva in vista un "posto delicato", confacente ai suoi studi e alle sue inclinazioni.

Il suo ardore patriottico «che più che in altri s'impossessa delle persone bennate ed istruite» era stemperato nei rapporti epistolari con i compaesani per non nuocere ai genitori rimasti in terra austriaca e al fratello militare. Scrisse: «Per amore dei miei sui quali, altrimenti, cadrebbe la vendetta austriaca devo usar ogni prudenza e cercare stratagemmi per far loro sapere che son vivo e sano ... Accusano di alto tradimento quelli che ritornarono dalla Russia (e per questo moltissimi non si azzardarono di venire) ed hanno già incominciato ad emanare tali condanne. Spero però che di me prove assolute non ne otterranno; ma lo spero per la Mamma ed il Papà e per Torquato, se è ancor vivo ed ancor lassù.»

«Utile alla nostra santa causa»

Un non meglio identificato Francesco roncegnese riparato in Italia per non indossare la divisa austriaca, racconta di essere stato assegnato a lavori militari nella zona dell'Altissimo. «Ora spero» scrisse «di essere più utile alla nostra santa causa. Qui siamo a circa 700 metri di altitudine e dal nostro lavoro si vede il Pasubio, il col Santo e specialmente alla sera si vedono i duelli di artiglieria e gli scoppi delle granate. Però quì si sta bene e si passa una vita quieta, propriamente alpestre, e se non ci fossero dei militari, mi parrebbe di essere su uno dei nostri lavori. Adesso [agosto 1916] che gli impiccatori del Deputato Battisti, coloro che scacciano le donne belghe e Francesi dalle loro case, si sono ritirati strategicamente, tanto nella Bucovina, che nelle nostre terre, dovrò andare più avanti, ma lo faccio sempre volentieri e fiero di poter contribuire al raggiungimento degli Ideali comuni. ...

Faccio caldi voti che possiamo presto raggiungere Roncegno Italiana e vedere la giusta guerra finita al trionfo delle nostre valorose truppe.»

«Servirò la patria a preparare munizioni»

GIUSTO BALDESSARI lasciò Roncegno prima della guerra (qui faceva il fabbro) e si rifugiò in America con la famiglia. L'intenzione era quella di fermarsi oltreoceano fino a quando la tempesta non si fosse placata.

Invece ritornò presto: «Siccome il clima di la troppo caldo non gli conferiva a mia moglie» raccontò in una lettera al podestà «poi dopo che lessi sul giornale la distruzione di Roncegno da parte dei tedeschi villiachi io pure non fui più capace di trattenermi in America sebbene avevo deciso di fermarmi fino alla fine della guerra. Così sfidando il pericolo dessere affondati da qualche sottomarino» s'imbarcò.

Era la fine di dicembre del 1915 quando Giusto Baldessari sbarcò a Genova. Aveva allora 45 anni. Prese dimora con la famiglia a Bolzaneto, a ridosso del capoluogo ligure. Lui e il figlio trovarono subito lavoro come tornitori in una fabbrica di proiettili «così si guadagna da vivere discretamente.

Per vendicare l'infamia tedesca se non posso combattere nell'esercito perché troppo vecchio, almeno servirò la patria a preparare le munizioni tanto necessarie. Qui si lavora febrilmente giorno e notte e spero che queste granate faranno buon effetto e che vendicheranno i danni da noi sofferti dai barbari del nord.

Ringraziamo Idio se abbiamo potuto scaparci dagli artigli dell'Aquila Austriaca perché quelli che si trovano sotto a quelle unghie stanno peggio di noi.»

Una cosa gli rincresceva soprattutto: non avere notizie dal paese. «E giusto un anno che non ricevo più lettere da nessuno di Roncegno né da parenti né da amici da nessuno. Appena rittornai in Italia scrissi subito a diversi conoscenti per avere qualche informazione ma da nessuno ebbi risposta.

A chi rivolgermi in questo mondo sconquassato e confuso da questo orendo cataclisma?»

A quello che aveva lasciato in paese prima di andarsene pensava sì, ma con rassegnazione: «Lessi a più riprese sul giornale la distruzione completta del nostro paese. Sarei curioso di sapere se mi sarà restato forse qualche cosa degli attrezzi della mia officina o se i tedeschi mi hanno rubato anche questi.»

E in un'altra lettera: «Alla roba di là non penso nemeno, già m'inmagino che tutto sarà distrutto tutto perduto. Tanti anni di lavoro perduti. Ebbene pazienza io mi contento così perché se mi fermavo ancora un poco poteva essere peggio ancora di quello che e stato. Fuggendo a tempo ho salvato me e la mia famiglia dalla tirannia tedesca»

Giusto fece il tentativo di trasferirsi in Francia per occuparsi in una fabbrica di automobili. L'idea non giunse però a buon fine.

Dopo la guerra fece ritorno a Roncegno dove ebbe modo di dimostrare le proprie pregevoli qualità artigianali in opere riguardanti la ricostruzione del paese (dello stabilimento termale in primo luogo: ringhiere e cancellate in tutto il compendio).

Ritornerà in America nel 1926.

Volontari nell' esercito italiano

RENATO GIONZER. Figlio di Leonida e Clotilde Galvagni, Renato venne alla luce a Roncegno nel 1900. Ebbe per fratelli Carlo (nel 1903) e Giorgio (nel 1904).

RENATO GIONZER. Figlio di Leonida e Clotilde Galvagni, Renato venne alla luce a Roncegno nel 1900. Ebbe per fratelli Carlo (nel 1903) e Giorgio (nel 1904).

Allo scoppio della guerra con l'Italia papà Leonida fu arrestato e internato con altri roncegnesi a Katzenau perché ritenuto di sentimenti filo-italiani. La sua famiglia invece fu prima accolta da parenti a Salò fino a settembre e poi a Padova dal prof. De Giovanni che ne aveva sollecitato l'allontanamento da Roncegno.

A Padova i figli poterono frequentare le scuole. Renato ebbe sempre un ottimo profitto negli studi. Durante l'estate del 1916, nei tre mesi di vacanza, trovò occupazione in una farmacia di Noale.

Non molto dopo la morte del prof. De Giovanni avvenuta nel dicembre 1916, Clotilde e i figli si trasferirono a Pinerolo, ospiti della contessa di Santhià (altra conoscenza estiva di Roncegno) che aveva messo a disposizione dei profughi una parte del suo palazzo. Compiuto il liceo, Renato si iscrisse all'università nella vicina Torino.

Si arruolò poco dopo tra gli alpini nell'esercito italiano con il nome, per opportuna precauzione, di Renato Giordano. Fu a Napoli quale sottotenente del 2° Regg. Artiglieria da montagna.

Clotilde e i ragazzi rimasero a Pinerolo fino alla liberazione di Leonida. Costui, nella primavera del 1917, era stato trasferito da Katzenau nel castello di Göllensdorf e poi a Stein sul Danubio.

Terminata l'università, Renato divenne farmacista: prima fu a Trento, poi a Varese e a Roma.

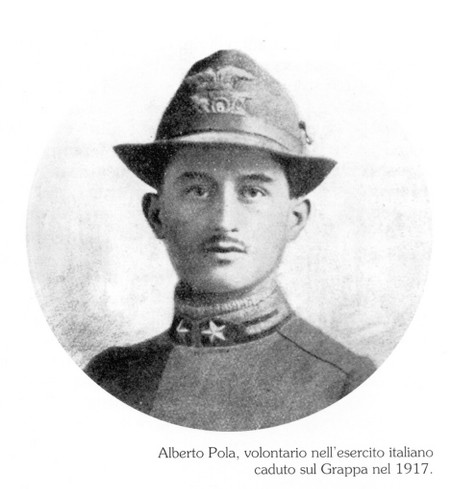

ALBERTO POLA. Nacque a Roncegno il 24 febbraio 1896.

ALBERTO POLA. Nacque a Roncegno il 24 febbraio 1896.

L'1 novembre 1914, allora studente poco più che diciottenne, Alberto si trasferì a Verona con regolare passaporto rilasciato gli dalla Luogotenenza di Innsbruck.

Nel febbraio 1916 si arruolò nel 6° Reggimento Alpini, di stanza a Verona. Il 20 giugno partì per il monte Zugna, in Vallagarina. Fu poi in Vallarsa, meritandosi il grado di caporale. Dopo più di un mese di trincea fu trasferito alla 25a Compagnia in riposo ad Ala.

In agosto fu mandato alla scuola allievi ufficiali, che frequentò in parte a Bormio e in parte a Vezza d'Oglio, in Val Camonica.

In novembre, in qualità di aspirante, fu assegnato al Battaglione Val Baltea del 4° Reggimento Alpini, impegnato sull'Adamello. Nella primavera successiva fu ad Aosta quale istruttore delle reclute del '99.

Nel novembre del 1917 partì per il fronte: destinazione il monte Grappa.

Sul Grappa, nell'autunno 1917, gli austriaci avevano concentrato i loro sforzi per assecondare in modo decisivo, con la presa di quel massiccio, l'azione sul Piave. Il Grappa assumeva quindi una preminente funzione strategica, tale da determinare con molte probabilità l'esito finale della guerra. Dopo il primo attacco del 13 novembre ne seguirono altri, violenti, che permisero agli austriaci di occupare diverse posizioni; ma la reazione italiana impedì di avanzare. In tredici giornate di combattimenti particolarmente aspri la difesa italiana ebbe la meglio.

Dall'11 al 21 dicembre, sempre del 1917, si ebbe la seconda battaglia del Grappa.

L' 11 dicembre grandi unità austro-tedesche portarono un attacco massiccio su una linea di colli, preceduto da un furioso combattimento. Dopo alterne vicende, che videro frequenti rovesciamenti di fronte, importanti conquiste e dolorosi ripiegamenti, con perdite ingenti da ambo le parti, gli attacchi austro-ungarici furono respinti e il monte Grappa divenne il simbolo della vittoriosa resistenza degli italiani. "Monte Grappa tu sei la mia patria." .. , dice una delle canzoni più care agli alpini e ai soldati italiani di varie generazioni (Il generale Krafft von Dellmensingen, capo di S. M. della 14a armata germanica, così giudicò l'esito delle prime due battaglie sul Grappa: "E così l'offensiva ricca di speranze si arrestò a poca distanza dal proprio obiettivo, e il Monte Grappa divenne il Monte Sacro degli Italiani, che essi possono andare orgogliosi di aver mantenuto contro gli eroici sforzi delle migliori truppe austroungariche e germaniche.").

La strenua difesa degli italiani fu il preludio, per l'esercito austriaco, del crollo sul Grappa avvenuto il 31 ottobre 1918. In quel momento la guerra poteva considerarsi finita.

Una delle molte vittime di quel tragico 11 dicembre 1917 fu il tenente Alberto Pola.

Le sue spoglie mortali, esumate dalla sepoltura temporanea, per volontà dei parenti furono trasportate a Roncegno nell'ottobre del 1923 e ricevettero solenni onoranze; furono deposte nella cappella dei benemeriti allestita nel cimitero.

Mentre la maggior parte dei resti dei 25.000 caduti sul Grappa furono riuniti dal 1934 al 35 nel grande cimitero monumentale costruito attorno alla vetta.

APPENDICE

Protetti in Italia

Abbiamo visto casi di roncegnesi che lasciarono il paese e il Tirolo per non trovarsi in zona di guerra o in guerra con l'esercito austro-ungarico.

Anche se quello che seguirà esula in gran parte dall'argomento affrontato sopra che riguarda i militari, lo propongo ugualmente per dare l'idea di un certo clima di italianità che permeava l'oasi dei piccolo-borghesi che in Roncegno avevano esercizi alberghieri o commerciali, che erano amministratori comunali in sintonia con il podestà Giovanni Froner convinto irredentista, che ruotavano attorno allo stabilimento termale dove primeggiava l'influente prof. Achille De Giovanni sommo clinico e fervente patriota attorniato dagli ospiti provenienti dal suolo italiano.

In paese la gente aveva sentore che con l'entrata in guerra dell'Italia lo sgombero della popolazione non avrebbe tardato ad arrivare. Le soffiate giungevano tanto da parte austriaca quanto da parte italiana. Così i simpatizzanti regnicoli ebbero il tempo di decidere se seguire la sorte della maggior parte della popolazione o se portarsi anzi tempo in Italia approfittando delle conoscenze maturate frequentando ospiti abituali del nostro centro turistico oppure delle parentele residenti fuori e più a sud della Valsugana.

Chi poté se ne andò prima di essere allontanato a forza dai soldati austriaci.

Il podestà Giovanni Froner riuscì a lasciare Roncegno il 31 agosto 1915 quando le bombe incendiarie avevano già dato fuoco alla parte centrale del paese. Il Froner trascorse il tempo bellico a Roma accolto dall'amico compaesano Mentore Pola che nella capitale era divenuto imprenditore di successo; da lui fu introdotto in una redditizia attività commerciale. Per le sue conoscenze, le capacità e l'autorevolezza che gli veniva largamente riconosciuta dai suoi cittadini il podestà divenne il fulcro di una rete di relazioni epistolari tra roncegnesi in diaspora nelle regioni austriache e italiane.

Anche il segretario comunale Pietro De Gara lasciò in fretta il paese fermandosi subito a Strigno e passando poi in Toscana.

La maggior parte degli altri se ne andò in anticipo.

In Toscana riparò Giovanni Slomp, che si trasferì poi a San Gregorio nelle Alpi (Belluno). Vi troviamo pure Clarina e Giuditta Ticcò (a Pescia), ed Egidio Lenzi che prese alloggio con la moglie a Settignano (Firenze). Il Lenzi lavorò come precettore presso un istituto dove fu trattato, lo disse lui stesso, ottimamente (suo figlio era prigioniero volontario a Udine).

Le famiglie Boccher, Pacher e Ciola raggiunsero i parenti a Mason vicentino.

A Padova si rifugiarono diversi roncegnesi:

Celestino Bazzanella (consigliere comunale, che aveva appena aperto un negozio a Strigno), Riccardo Montibeller "il pasticciere" e Luigi Bragagna. E ancora Amalia Dorighelli con qualche, familiare, Giulia e Linda Eccher, Silvia Montibeller, la maestra Amelia Valentini ed Emilio Minati.

In questo capitolo abbiamo saputo che Clotilde, la moglie di Leonida Gionzer, con i figli Renato, Carlo e Giorgio, alloggiarono prima a Salò, poi Padova e infine a Pinerolo.

A Genova e dintorni si trovavano le famiglia di Carlo de Paoli, Baccolo Berengario, le signore Adele Gionzer e Maria Paoli (a Sturla), la famiglia di Giusto Baldessari, come abbiamo visto, a Bolzaneto.

Sicuramente altri ancora trovarono protezione in una località italiana. Ma un elenco esaustivo oggi è impossibile da comporre. Le informazioni che abbiamo appena letto sono tratte dalla lettura di varie lettere risalenti al periodo della prima guerra mondiale, utili a dare per lo meno forma approssimativa al fenomeno.

Va sottolineato, se ce ne fosse bisogno, che le persone riparate in Italia furono comunque una minima parte della popolazione che in massa fu trasportata in prevalenza nel Lager di Mitterndorf e in città e tanti villaggi della Boemia.

Gruppo Alpini di Roncegno – Piazza Achille De Giovanni 1- 38050 – Roncegno Terme – (Tn) P.IVA/C.F.90012350220